为深化课程改革,探索跨学科主题教学的有效路径,5月23日,在杭州市风帆中学开展了一场别开生面的跨学科教学研讨活动。区初中科学教研员于浙园、叶卸麟老师、区STEM教育研究员卢夏萍老师、学校初中科学教研组参加了活动。

第一课时:学科融合的初探

周未老师以“秦山核电站”为主线,引导学生从核能原理出发,学生通过小组讨论,分析出核电站的选址条件,再结合地理、环境等学科知识,分析不同地区的优劣势资料卡,选出适合扩建城市,在科学探究中渗透工程思维与社会责任意识。

课堂结束后,科学组全体成员分为两组展开深入研讨,并在汇总交流后将改进建议反馈给刘老师。

第二课时:迭代升级的深化

刘雪婷老师在集体研讨基础上优化设计,强化跨学科逻辑链条:以“核电站选址”为主线,从核反应原理(科学)到能量转化技术(技术),再到电站工程选址(工程),最终落脚社会风险评估(社会)。学生通过“提出标准-分类筛选-论证决策”的进阶任务,完成从知识应用到复杂问题解决的思维跨越。

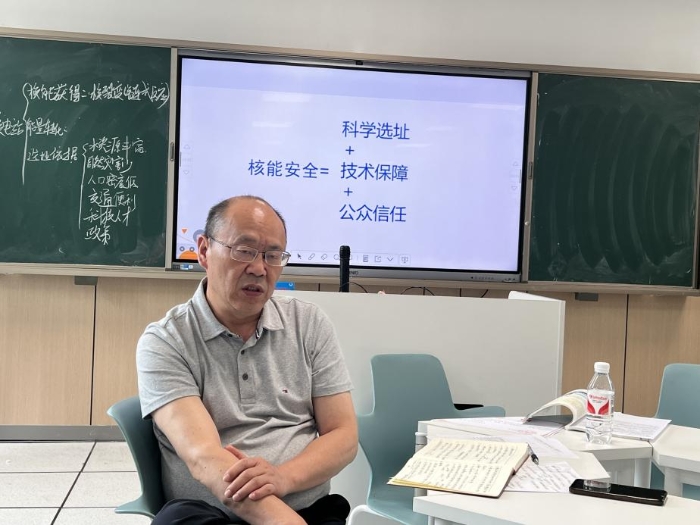

专家引领:跨学科教学的深度思考

课堂展示结束后,区科学教研员于浙园老师与叶卸麟老师从学科育人价值与教学实践创新的双重视角,对本节课进行了深入剖析与专业点评。

于浙园老师提出跨学科的必要性,指出这不仅能突破单科思维的局限性,有助于培养“T型人才”,同时呼应国家创新拔尖人才培养需求。于老师进一步阐述了课程设计三层次:立足学科内综合,跨学科主题学习,跨学科研究性学习。此外,于老师特别指出,教师在教学中应避将知识讲得过于绝对或僵化,要适当留白,以激发学生的创新思维,同时应加强“科学-技术-工程”逻辑链,关注AI时代不可替代的思维培养,如演绎归纳、系统分析能力。

叶卸麟老师强调应积极推动“AI+教育”的深度融合,引导学生构建问题解决的思维模型——例如制定后生评价量表,在此基础上,他还提出要培养学生的信息筛选能力和对AI工具的“喂养”能力,使其能够高效利用智能技术辅助学习与实践。此外,叶老师还就课程的延伸与拓展提出了具体建议,主张设计分层化的课型体系,如研究性学习、社团项目等多样化形式,逐步形成“情境—模型—实践”的教学范式。这一思路不仅有助于推动教研成果的有效转化,也有利于在教学中融入科学与社会和谐发展的价值观,促进学生综合素质的提升。

未来展望:让跨学科成为素养落地的常态

区跨学科主题学习负责人卢夏萍老师对本次活动进行总结。她充分肯定“同课共研、现场改课”的教研模式,认为该模式通过快速迭代有效激发教师的教学设计力,实现教研的深度参与与思维碰撞。同时,卢老师也分享她对跨学科教学的思考。真正的跨学科学习应聚焦真实问题的解决,在真实情境中促进学生综合能力的发展,体现科学教育的核心价值。科学学科具有天然的跨学科属性,教学中应立足学科整合的实践性,突出学生的主体地位,避免为“跨”而“跨”,流于形式。

本次研讨是校本研修与跨学科实践的一次成功探索,区域将继续构建探索跨学科主题学习的常态实践,同时探索AI技术支持下的学习模式变革,让跨学科教学真正成为学生核心素养培育的沃土。

撰稿:江敏 摄影:江敏

审核:卢夏萍

杭州市拱墅区教育研究院

2025年5月27日