2025年4月16日,崔倩名师工作室活动在杭州市星澜幼儿园拉开帷幕。本次活动聚焦 "幼儿园课程故事反思" 核心议题,特邀浙江省特级教师、正高级教师、杭州市蓓蕾幼儿园金环园长与参培教师深度对话,通过理论讲座、案例剖析、互动交流等形式,助力工作室教师以儿童视角优化课程实践,提升反思与叙事能力。

一、叙事现场|真实生长的课程故事——工作室成员实践的故事样本

工作室成员金佳丽老师以鲜活的课程故事为为棱镜,分享了她在课程故事实践中的所思所想。

金佳丽《光影剧场:小蝌蚪找妈妈》

工作室成员金老师为大家带来的课程故事《光影剧场:小蝌蚪找妈妈》,讲述的是孩子们以经典故事《小蝌蚪找妈妈》为蓝本,自主探索光影故事表演的历程。面对台词遗忘、道具不稳、场景制作等问题,表演组创新了图文配音的台词卡,道具组研发了多个光源支架,场景组用玻璃纸与丙烯笔打造故事场景,场务组提供完备的剧场服务。教师通过“steam三板一墙”支持幼儿在迭代改进中发展表演、前书写、动手制作、合作协商等多元能力,最终呈现完整的光影剧场演出,生动展现了“问题驱动-自主探究-整合应用”的项目化学习路径。

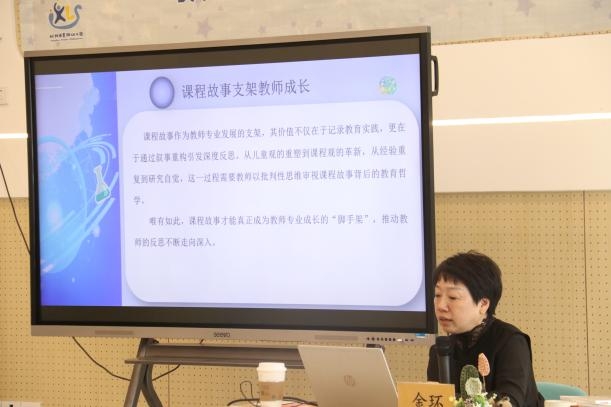

二、螺旋生长|《让反思走向深入:课程故事支架教师成长》——特级教师专题讲座

在经历了真实的课程故事的聆听与讨论后。浙江省特级教师、正高级教师金环园长为本次工作室活动进行了专题讲座《让反思走向深入——课程故事支架教师成长》。金特通过生动的案例分析与理论阐释,围绕四大板块层层递进,为老师们呈现了一场关于课程故事实践与反思的深度分享。

(一)课程故事之辨析

讲座以“运河小船”等真实案例切入,剖析了课程故事的本质与核心要素。通过对比观察记录、叙事案例与课程故事的差异,强调课程故事需聚焦“真实、有主题、有反思”的课程事件,并围绕“儿童在哪里?学习在哪里?课程在哪里?”的灵魂三问,引导教师关注儿童的学习过程与课程目标的动态生成,避免故事与课程脱节。

(二)课程故事的意义

金特长结合“分离焦虑”“声音魔法屋”等典型案例,揭示了课程故事的双重价值:一是记录儿童的真实学习历程,呈现其思维发展与问题解决能力;二是推动教师从“被动执行”转向“主动研究”,在课程开发与实施中实现专业成长。金老师指出,课程故事是教师反思的支架,更是课程与儿童、教师共同生长的见证。

(三)反思如何走向深入

围绕“反思走向深入”的策略,金特提出三点路径:一是捕捉课程中的矛盾冲突与非常态事件,挖掘教育契机;二是通过问题链叙事、多主体对话(如家长、幼儿、专家)重构实践认知;三是基于循证思维,以儿童体验为中心建立动态评价标准。例如,在“运河游览册”项目中,教师通过持续追踪幼儿需求、优化课程支架,实现了从经验重复到研究自觉的跃迁。

(四)课程故事支架教师成长

讲座最后回归教师发展,强调课程故事的核心价值在于重塑儿童观与课程观。教师需以“实践-反思-重构”的循环推动专业能力的提升,让课程故事成为理解儿童、优化课程的脚手架,最终实现从“写故事”到“做课程”的质变。

整场讲座以鲜活的案例为脉络,理论与实践交融,为教师厘清了课程故事的实践方向,更启发了对教育本质的深度思考。工作室成员们纷纷表示,将以课程故事为镜,在反思中深化专业自觉,让教育真正走向“有儿童、有温度、有生长”的鲜活样态。

经过这一场沉浸式研修,老师们不仅被真实鲜活的课程故事所温暖,更在故事的深度剖析与反思中触摸到教育的本质。期待未来实践中,老师们能持续保持对教育现场的敏感度,用专业反思将碎片化的教育事件转化为具有生长力的课程资源,让每个故事的记录都成为教育智慧的沉淀,让每一次反思都推动课程温度与专业深度的螺旋式上升。