从二月份开始,拱墅区教育研究院的教研员积极参与我校提振北部的教学指导。在春风送暖的四月,我校第三次迎来了区数学教研员潘大琴老师的莅临指导,本次活动由刘欣月和陈成两位老师执教研究课,二、五年级所有数学教师参与讨论和研究。

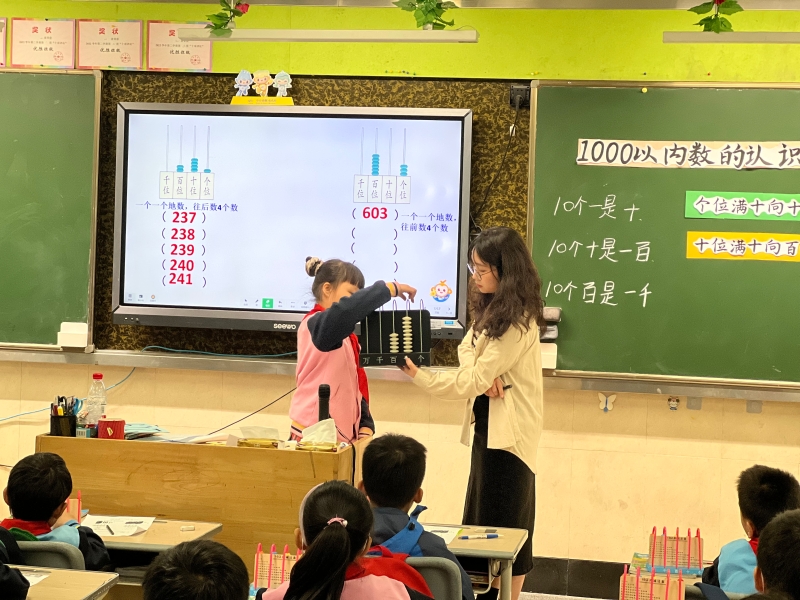

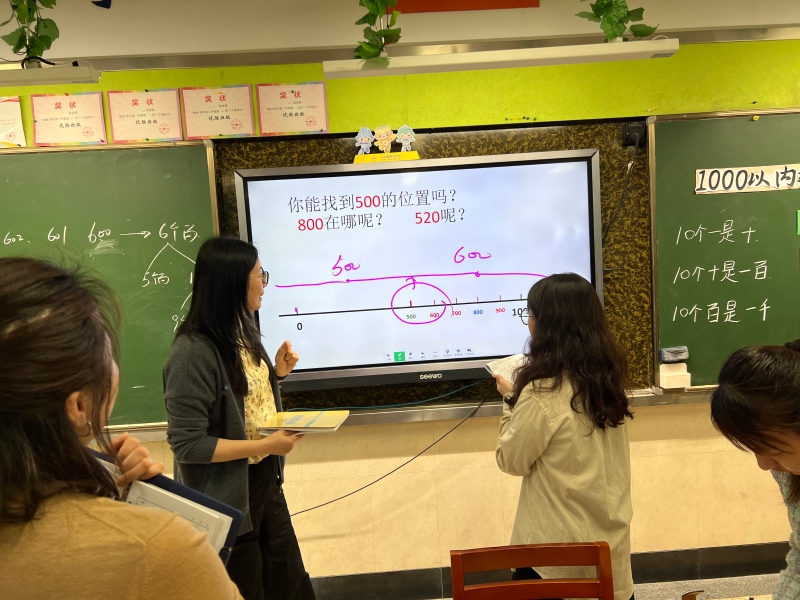

第一节课中,刘欣月老师和201班的孩子们一起学习了《千以内数的认识》。通过学校千人全家福的震撼场面引入,1000有多大。再通过数一数小正方体的个数、拨一拨计数器上的数,感知千以内数的含义,突破拐角数数的难点,在动手操作中感悟计数单位之间的十进制关系。最后,在数轴上找数的活动,再次体验到数与数之间十进制关系。

第二节课是陈成老师和504班的同学一起探究了《最小公倍数的应用》,这节课从找最小公倍数的方法复习入手,用小长方形动手拼一拼,拼出大正方形的操作体验过程中,让学生感知找到公倍数是解决问题的根本,再到找到最小公倍数可以解决生活中很多实际问题。通过多边形的旋转游戏活动,体验最小公倍数的作用。

潘老师从数学结构化思维的角度出发对两节课进行了点评:刘老师的《千以内数的认识》已经有结构化的思维在渗透,但是还可以更到位。1、对于同一个数在不同数位上表示的意义不同,让孩子可以落实到自己写数字,同桌说意义,这样涉及学生的面会更广。2、数字600往前数一个,不仅可以借助计数器,也可以用结构图的形式进行分解,让结构化思维可视化。3、在数轴上找数,可以找500——800——520——502,借助多媒体放大镜,让每一段数轴不断细分,在此过程中逆向思考从千到百,从百到十,从十到一的十进制关系,让结构化思维体验更充分。

陈成老师的《最小公倍数的应用》,潘老师肯定了活动形式的多样化,但是还可以让思维更有层次性。1、动手拼摆大正方形的过程中,可以用到各种找最小公倍数的方法,同时把最小公倍数的应用融合其中,充分利用学习材料,让学生的思维更聚焦,凸显结构化。2、最小公倍数的应用过程中,习题的层次可以逐步递增,最后可以对最大公因数和最小公倍数的应用,不计算进行判断,让学生对两种形式的应用有深刻的建模。

潘老师每次莅临指导,关键词都没有改变,那就是“数学结构化思维”,让我们老师用这样的思维落实在我们的每一节数学课,让孩子的数学知识结构形成网状。我们在改变,我们有进步,我们继续前行……